11月13日至15日,校欧美同学会(留学人员联谊会)“四史”学习教育专题培训班深入革命老区、国家历史文化名城长汀进行实地现场学习。本次培训班以“爱国爱校 担当作为”为主题,通过听取专题报告、走访革命旧址,追寻先烈光辉足迹,回顾党史校史,激发留学回国教师发挥人才优势为实现伟大“中国梦”、奋进一流大学征程而奋斗,以爱国爱校精神筑起担当作为的坚实堡垒。

追寻长汀红色足迹,传承苏区革命精神

追寻历史,长汀星火燎原,红旗不倒。在福建省苏维埃旧址,学员们依次参观了“汀州客家博物馆陈列展览”、福建省第一次工农兵代表大会会址、“长汀革命历史陈列”、“关心群众生活,注意工作方法”群众路线教育馆、共和国闽籍将军展、中央苏区“红色小上海”陈列馆,再一次深入了解红军长征的故事和汀州的客家文化,置身红色土地、倾听革命故事,学员们深感震撼。在连城松毛岭教学现场,专业讲解员声情并茂的讲述了松毛岭阻击战七天七夜的悲壮战斗史实,一万多名红军将士用自己的生命为中央红军战略大转移赢得了宝贵的集结和转移时间。青山处处埋忠骨,红军精神代代传。学员们神情肃穆、满怀敬畏,集体瞻仰红军无名烈士墓,深鞠三躬以表敬意,被中央红军大无畏的革命精神深深感动。随后学员们来到长征出发第一村——中复村,重走长征路、红军桥,参观郭公寨抗战指挥所、观寿公祠总指挥部纪念馆,在中央革命军的红色历史中实地感受闽西地区的革命精神,不忘初心,执着向前。

管理学院傅馨教授是第一次来到长汀。她说,龙岩市委党校刘黄河副校长声情并茂地为我们介绍和梳理了闽西对中国革命的十大贡献。近三个小时的学习意犹未尽,不仅让我更深刻地了解了上世纪二三十年代老一辈无产阶级革命家曾在这片热土上进行过的伟大的革命实践,更是被闽西人民不怕牺牲,英勇斗争的精神所感动。正是他们用生命和鲜血投了中国共产党的赞成票,才有了今天我们祖国的繁荣昌盛,有了我们的岁月静好。我们将铭记闽西老区人民所作出的重大贡献,将他们自强不息的精神一代代地传承下去。

汲取厦大长汀力量,发扬自强不息精神

长汀八载,铸造了厦门大学办学历史上的一座高峰。学员们从踏入国立厦门大学的校门开始,1937年的烽火岁月不再是简单的文字记录,而是立体的展现在培训班学员眼前。在“厦门大学在长汀”纪念馆,学员们更深入的了解到萨本栋校长将厦大迁至长汀所面临的层层困境,校舍不足、经费短缺、师资匮乏等等,后经长汀政府、长汀人民以及厦大师生的多方努力,短短几年厦大由3院9系扩至4院13系,教学科研取得显著效果。其中,留学归国人才更是在厦门大学长汀办学期间起到了举足轻重的作用。参观期间,学员们认真观摩学习、积极讨论交流,再次感受南方之强在危难时刻展现出的顽强生命力。如今,爱国、革命、自强、科学的厦大四种精神在一代又一代的厦大人中传承。

艺术学院陈舒华教授的爷爷是80多年前在长汀学习的厦大理学院数学系的一名学生,他小时候就听爷爷讲过一手提书一手拿包裹,在几乎完全没有路的崇山峻岭里走了二三十天到长汀上学的事。他说,我是怀着十分崇敬的心情开启这段学习旅程的。到长汀学习实践期间,我竟然去了国立厦门大学长汀旧址3次。在集体学习时,通过讲解员的介绍,看到不少实物和老照片,当年的画面感越加清晰起来,细节里愈发体会当年的不易。老照片里已经无法分辨是否有我爷爷的身影,但作为厦大的一名教师,在80多年前学生名录上看到自己爷爷的名字,实在感慨万分,宛如穿越。这正是他留给我们最宝贵的精神财富,也是家庭最美好的传承。家庭需要传承、大学需要传承、民族需要传承。这不仅是我爷爷渴望学习、坚持不懈的精神,也是那一代厦大人对自强不息校训最好的诠释、更是那一代中国人坚韧不拔、顽强拼搏的民族灵魂,深受感动,受益匪浅,十分难忘,有意义的长汀之行。

实现荒山变绿洲,倡导生态文明观

绿水青山就是金山银山。几代长汀人牢记习近平总书记的嘱托,以水土不治、山河不绿、决不收兵的气魄,与百万亩荒山作战,创造了水土流失治理的“长汀经验”,成为全国生态文明建设示范县。在长汀县河田水土保持科教园,首先映入眼帘的是时任福建省省长习近平在2001年亲植的香樟树,学员们深受感动,深切体会到党和国家领导人对长汀水土流失问题、生态环境的关注和重视。在参观过程中,学员们细致了解到水土流失治理的各种策略,对在水土流失治理过程中体现出的智慧表示敬佩。从荒山变绿洲、把日子从苦变甜,学员们充分感受到长汀人民将生态环保意识融入生活的理念和因地制宜、分类实施、全面谋划、科学治理的水土流失治理方案,也被长汀人民滴水穿石的水土流失治理精神震撼和感动。

台湾研究院季烨副教授谈到,此次学习既是一次精神的涤荡,也有助于专业的提升。长汀从“火焰山”到“花果山”的历史巨变,充分展示了社会主义生态文明建设的成果,也彰显着党和国家治理能力和治理体系的优势。作为一名法律人,“长汀经验”中的法治元素尤其让人惊叹。当地政府及时立法,严格执法,精准司法,为水土流失治理“南方典范”的形成提供法治保障,也为我们法律人的后续研究提供了不可多得的本土资源。

点亮文化小课堂,助力脱贫攻坚战

2018年7月,厦门大学人文学院在长汀伯湖小学挂牌建设“少儿国学教育基地”,持续开展日常两周一次的志愿支教活动和寒暑假志愿服务。此次实践教学期间,学员们专程看望慰问了教育基地的孩子们,并展开相关的扶贫工作。伯湖小学的孩子们为各位学员戴红领巾、敬少先队礼,会员们纷纷将捐赠的书籍、篮球等学习活动用品分发给孩子们。

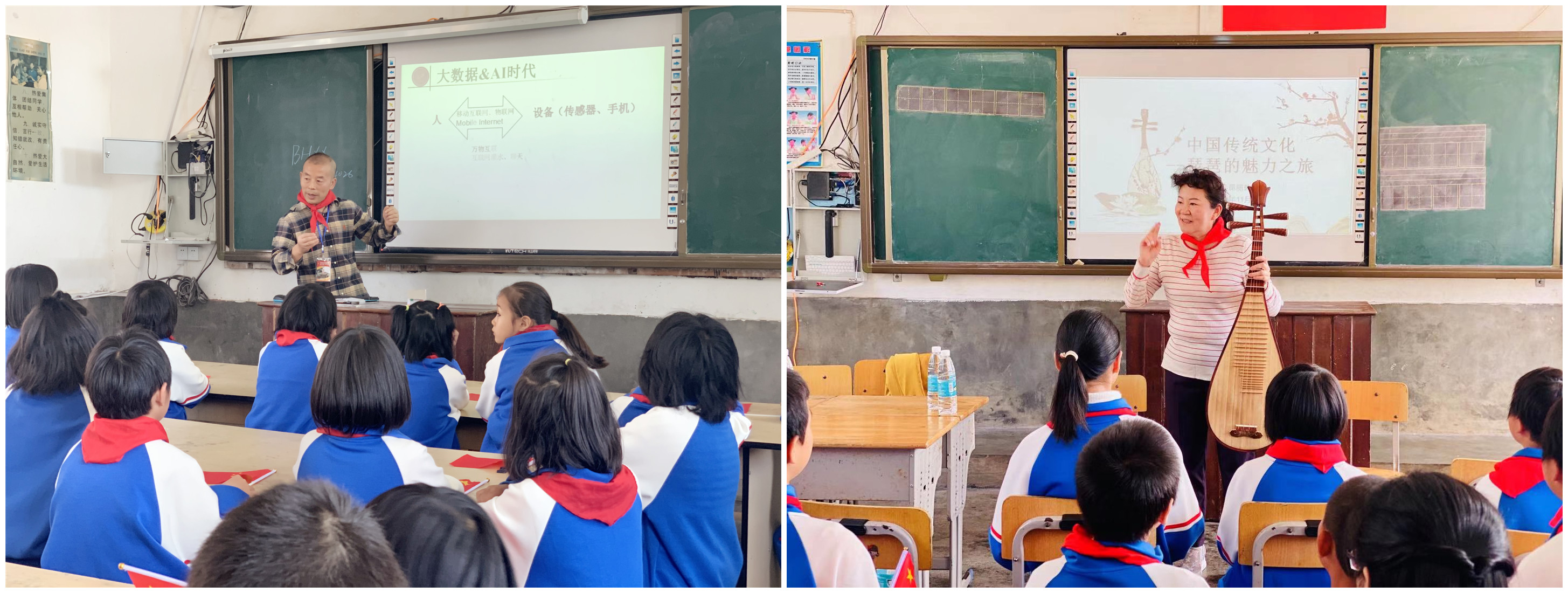

随后学员们深入课堂,信息学院张德富教授与艺术学院李昆丽教授分别为孩子们带来了的“机器人的魅力”和“琵琶的魅力之旅”文化小课堂活动。张德富详细介绍了大数据时代的人工机器人在学习、工作、生活中的重要作用,学生们听的津津有味,徜徉在人工智能的世界里。李昆丽开展了现场琵琶教学,她用琵琶伴奏和伯湖小学的学生们、与培训班学员们一起歌唱《我和我的祖国》,并与教育研究院杨广云副教授合作一曲精彩的《琵琶行》,让孩子们在琵琶声中感受到中国传统文化的魅力。文化小课堂不仅开阔了学生们的视野,也在孩子们心中播下了科技创新、爱国爱家的种子,使孩子们接受了一次爱国主义教育和革命精神的洗礼。

材料学院张金宝教授表示,有幸到访革命老区长汀伯湖小学,深入了解到厦大学生和校友投身志愿支教,一直坚守,向留守儿童们传递知识、传递爱心、传递信心!孩子们自信的眼神和坚定的信念,彰显出闽西老革命家们留下的自强不息、艰苦奋斗的精神,也为厦大人传承教育,无私奉献,续写长汀校地情缘的精神所感动。通过学习,深感作为一名教师的重要性和责任感,要激励自己认真做好本职工作,坚持不忘初心,立德树人,传承厦大精神,把希望的种子和积极乐观的人生态度种植在青年学子心中。

本次培训班内容丰富、形式多样,设置了专题教学、现场教学、学习交流等内容,学习氛围浓厚,效果显著。留学回国人才是建设新时代中国特色社会主义事业的重要力量,校党委组织的欧美同学会(留学人员联谊会)“四史”学习教育专题培训班以长汀之行将学员胸怀理想守初心、接续奋斗担使命、不畏险阻砥砺奋进的情怀充分激发出来,为推动厦门大学“双一流”建设做出更大贡献。

(文/图 人文学院 岳宗胜)